QC検定2級 一発合格した勉強方法を解説。勉強時間とおすすめ教材

QC検定ってどんな勉強すればいいのかな?どのくらい勉強が必要?

独学で4ヶ月(合計70時間)で合格しました!

私は、製造業の会社に入ってから、品質管理検定(QC検定)を受験しました。

3級は持っておらず、いきなり2級から受験して、一発合格。

勉強記録によると、勉強期間は約4か月、合計時間は約70時間でした。

とはいえ、特別な勉強法やセミナーなどと受講したわけではありません。

テキストと過去問、問題集を使った独学のみでしたが、手法・実践どちらも、合格基準点を10点ほど上回る点数をとれました。

この記事では、実際に私が勉強した経験から、QC検定を独学で合格するための勉強法を解説していきます。

こんな方におすすめ

- これからQC検定を受けようと考えている

- QC検定 2級に合格する勉強法が知りたい

過去問は12月末に最新刊が出ます。購入する際は最新であることを必ず確認しましょう。

品質管理検定(QC検定)って何?という方はこちらをご覧ください。

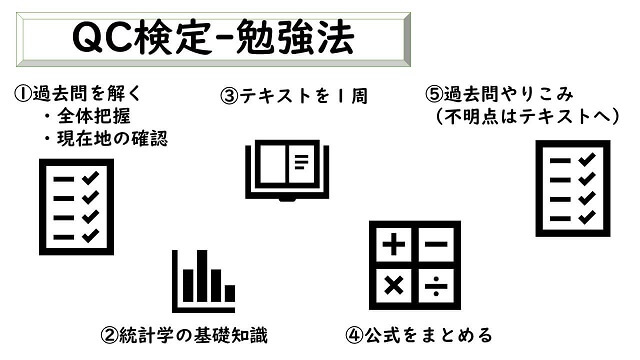

QC検定2級 勉強の進め方

基本的な勉強の流れは以下のようになります。

QC検定2級 独学で合格する勉強法

- QC検定の過去問を時間を測って解く(現在のレベル確認)

- 統計学の概要を知る

- テキストを一周する

- 公式をまとめる

- 過去問を解き、理解が不足している部分はテキストに戻る

テキスト → 過去問へと進めるこの方法は、QC検定に限らず他の資格試験にも応用できる、王道のやり方です。

両方やるのは、面倒に思われるかもしれませんが、要は、急がば回れ

テキストだけでは実際の出題の形式や傾向がわからず、過去問だけでは網羅性が低いです。

テキストと過去問は必ずセットで取り組みましょう。

なるべく一回受験で終わらせるように、ちゃんと時間を作りましょう

①過去問を時間を測って解く(現在のレベル確認)

まずは過去問を1回分だけ解いて今の実力を確認してみましょう。

公式版の過去問は6回分入っています。ここはレベル確認なので、過去問集の中で、一番古い問題を使うのがおすすめ。

計算が多い手法はチンプンカンプンかもしれませんが、文章問題の実践編は意外と取れるかもしれません。

(ちなみに、私は手法は3割切ってました)

ここでは、採点はしますが、解説を読んで復習するのは後にしましょう。(⑤の段階まで)

あくまで、試験概要と自分の実力の把握が目的です。

②統計学の概要を知る

QC検定の2級の手法(計算)問題は、ほぼ統計です。

ですので、統計学の基礎を最初に頭にいれてからスタートしたほうが、理解がしやすくスムーズです。

統計は部分的にかいつまんで読んでも理解しづらいです。

簡単な統計学の本を通して読み、全体像をつかみましょう。

私は、この統計学入門という本を使って、問題を解きながら進めました

読むだけでなく、練習問題も解きながらすすめてください。

実際に問題を解くことで、”わかったつもり”になってしまうことを防げます。

しかし、まったく統計になじみがない、文章ばかりはちょっと、という方はマンガをおすすめします。

まんがなので読みやすく、とっつきやすいです。

お金をかけたくない場合、統計WEBさんのページは情報量が多いので参考になります。

③QC検定2級のテキストをざっくり一周する

はっきりとは理解できないところがあるかもしれませんが、まずは一周して全体を把握します。どのような分野の問題が出題されるのかを確認しましょう。

私は、問題もついているこちらのテキストを使用しました。

次に、もう一度頭から読みつつ、練習問題と巻末問題を解いていきます。

わからない場合は、もう一度テキスト部分に戻って復習しましょう。

文章を読んだだけではよくわからなかった部分も、問題を解くことによって理解できることも少なくありません。

最近出版されたユーキャンのテキストは図解が多く、わかりやすいです

ただし、30日といわずもう少し余裕をもって勉強を開始しましょう

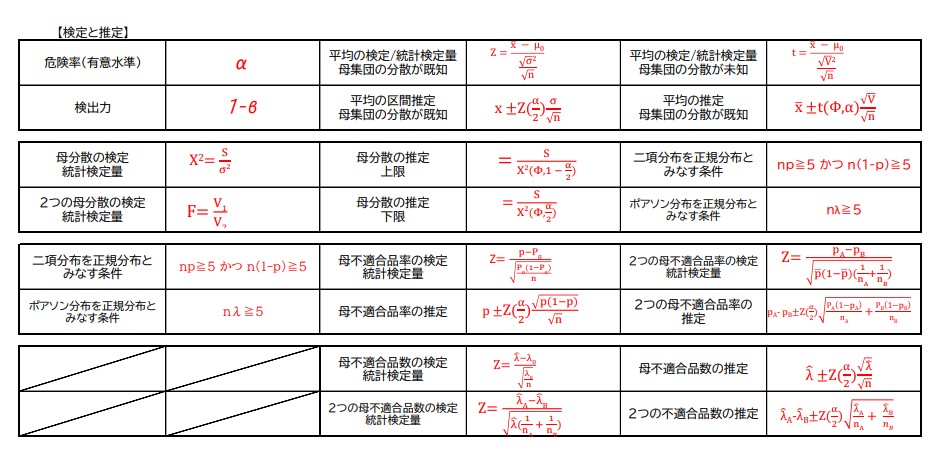

④QC検定2級の公式をまとめる

過去問に進む前に、一度公式をまとめておきましょう

私が使ったテキストでは、残念ながらまとめページはありませんでした。

改めて書き出して整理してみると、それぞれに関連性や類似性があることがわかります。

私は下の画像のようにエクセルにまとめて、空欄で印刷し、何回も書いて覚えました。

こちらのページに自作でまとめた公式一覧表がありますので、よろしければご活用ください。

2級の場合は公式を知らないと解けない問題も多々ありますし、逆に公式さえ知っていれば、与えられた値から逆算して解くようなことも可能です。

公式は繰り返してしっかり覚えましょう。

⑤QC検定2級の過去問を解く

最後に、過去問です。

資格試験を受ける場合には、過去問を解くことは必須の作業です。

最初に解いた1回分も含め、過去6回分をやりこみましょう。

全ての過去問を一気に解くのではなく

- 1回分解いてわからなかったところを復習

- その問題がしっかり解けるようになるまで復習

- 次の過去問に進む

と順番にやっていきましょう。

過去問の解説が分かりにくい場合は、これもまたテキストに戻り確認してください。

テキストに載っていない場合は、上記の統計学などの本を参考にします。

過去問をやりこんでさらに練習したい場合は、追加で問題集などに取り組みましょう。

電卓はQC検定の勉強に取り掛かる前に準備する

QC検定に使う電卓は、何でもいいわけではありません。

これから買う方も、お手持ちのものを使う方も、直前になって慌てないように、必ず以下のポイントをチェックしてください。

- 関数電卓は持ち込み禁止

- ルートキーがついているもの(ルートがないと平方計算ができないので詰みます)

- グランドトータルキー(GT)、メモリーキー(M+、M-、MR)がついている

- 大きめで打ちやすい

- 簿記なども意識している方は10桁より12桁

QC検定におすすめの電卓

メーカーによってキー配置が異なります。

試験に持ち込む電卓は早めに準備して、勉強中から使って慣れておきましょう

電卓での便利な計算方法も知らないと損

手法問題は電卓計算が多いため、いちいち1つ1つキーを押したり、計算結果をメモっていたりしたら時間もかかるし、ミスも多くなります。

電卓の基本的な計算方法をマスターすることは、合格への近道

以下の記事に最低限知っておきたい3つの機能を載せていますので、ご参照ください

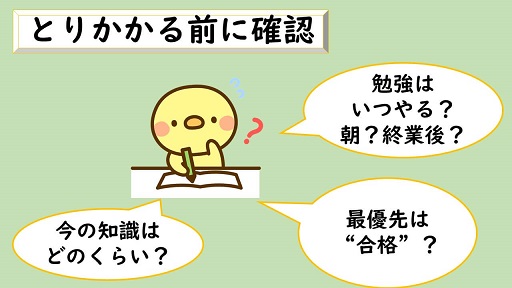

QC検定2級の勉強するなら現状を確認しよう

まず最初に確認すべきなのは、こちら

- 受験の目的

- 勉強にあてる時間

- あなたの現在地

順番に説明していきます。

あなたがQC検定を受験する目的

要は、試験に受かればいいのか、業務で使う予定なのか。

多くの人は知識を得ることよりも、合格して資格を取ることが最優先だと思います。(私もそうでした)

その場合に、大事なこと。それは、完璧を目指さないことです。

品質管理・統計は奥が深いので、完全に理解してから次に進みたいなどと完璧を求めていると、勉強時間が足りなくなったり、挫折の元になります。

資格試験は一定の基準に達すれば合格。

合格だけを目指すなら、7割を取ればいいんです。

(これは他の試験にも当てはまりますね。)

目指すは100点でなく、7割!

QC検定のための勉強時間を確保する

あなたは、いつ勉強しますか?

どのくらい時間がとれますか?

2級は時間があるときにだけ勉強するやり方では、確実に合格することは難しいです。

特に、手法(計算問題)は繰り返し解いて定着させる必要があるので、きまった時間をコンスタントに確保しましょう。

毎日勉強する時間&場所を決めてコツコツ!

現在の自分のレベルを認識する

ゴールと同時に重要なのが、あなたの現在地です。

次のような場合は有利であり、イチから始めるよりも勉強時間は短くなります。

- 統計の知識がある(特に手法編に有利)

- 品質にかかわる仕事をしている(特に実践編に有利)

- すでに3級を取得している

逆に全く、経験も知識もない場合は、基礎からやっていく必要があります。

現在値がわからない方は、過去問を時間を測って解いてみてください。

さっぱりわからないか、なんとなくわかるか、どのくらい点数がとれるか自分の手ごたえを確認してみましょう。

合格する試験勉強=今の点数と合格基準とのギャップを埋める

まとめ:QC検定2級は独学でも合格できる!

品質管理検定は、7割取れれば合格する試験です。

QC検定 2級に独学で合格する勉強法

- 過去問を解いてみる

- 統計の知識を知る

- テキストをざっくり1周

- 公式をまとめる

- 過去問を解く。不明点はテキスト

がんばってください!

申し込みはこちらから QC検定の公式サイト